| 名前 | オリーブ |

|---|---|

| 落葉 / 常緑 | 常緑 |

| 大きさ | 3~5m(条件次第で10m超) |

| 花の時期 | 5~6月 |

| 花の色 | 白(クリーム色) |

| 実の時期 | 9月~2月(用途により時期が変わる) |

| 実の色 | 緑 → 紫黒色(熟すと黒) |

| 植えると良い場所 | 日当たり・水はけの良い場所(西日の強すぎない所) |

| 耐暑性 | 強い |

| 耐陰性 | 弱い(日なた向き) |

| 耐剪定 | 強い(刈り込みにも耐える) |

| 剪定時期 | 3月(寒さの終わり~新芽が動く前) |

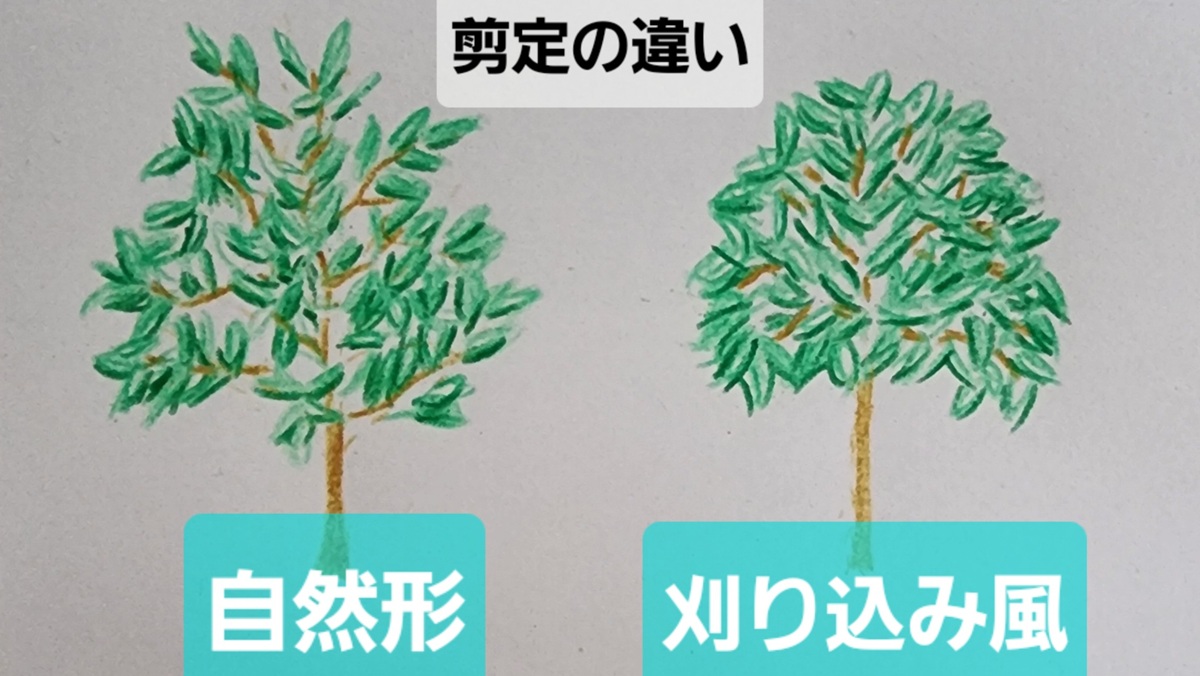

| 仕立て方 | 自然形(シンボルツリー) |

オリーブの実は、収穫の時期によって使い道が変わります。

同じ木でも、収穫時期をずらすことで塩漬け用にもオイル用にも利用できます。

まだ緑色で若い実を収穫します。

この時期の実は渋みが強いため、アク抜きをして塩漬けにします。

フレッシュで爽やかな味わいが特徴です。

食用として人気が高く、見た目も美しい明るい緑色になります。

熟して黒紫色になった実を収穫します。

油分が多く、オリーブオイルの搾取に適しています。

品種によっては完熟するほど香りが濃くなり、深みのある味のオイルが取れます。

- 実を使う目的(食用・オイル用)に合わせて収穫時期を調整

- 果実が多い年は枝が垂れやすいので、実の重みで枝が裂けないよう支柱を立てる

- 鳥害防止にはネットをかけて守ると安心

【オリーブ】特徴・植え方・剪定方法【シンボルツリーに人気】

オリーブの特徴

オリーブは、地中海沿岸原産の常緑樹で、シルバーグリーンの葉が風に揺れる姿が美しく、庭の雰囲気を明るくしてくれる木です。

乾燥にも強く、日当たりの良い場所でよく育ちます。

また、果実はピクルスやオイルなどにも利用でき、実用性と観賞性を兼ね備えた人気の樹種です。

特徴まとめ

- 常緑で1年中葉がある

- 日当たりが良い場所を好む

- 乾燥には強いが、過湿は苦手

- 実をつけるには異なる品種を2本植えると良い(自家受粉しにくいため)

- 樹形が自然にまとまりやすく、剪定にも強い

主な害虫

オリーブに発生しやすい害虫は、オリーブアナアキゾウムシ、カイガラムシ、アブラムシ などです。

オリーブアナアキゾウムシ

幹の内部に入り込んで食害するため、放置すると枯れることがあります。

株元におがくずのような粉が出ていたら注意。

カイガラムシ

枝や葉に白い粒のように付着し、樹勢を弱めます。

アブラムシ

新芽や蕾につきやすく、樹液を吸って成長を妨げます。

害虫対策

- 幹元におがくずを見つけたらすぐに薬剤(スミチオンなど)を注入

- カイガラムシは歯ブラシでこすり落とす

- アブラムシは早期に薬剤か水の勢いで洗い流す

- 剪定で風通しを良くすることで予防効果あり

植え方・育て方

オリーブは日光を好むため、南向きで風通しの良い場所 に植えるのが理想です。

湿った場所では根腐れを起こしやすいので、水はけの良い土を用意しましょう。

植え付け時期

3月〜4月、または9月〜10月が適期です。

寒冷地では春植えが安全です。

ポイント

- 植え穴を大きめに掘り、根鉢よりも一回り広く

- 土に腐葉土や軽石を混ぜて水はけを改善

- 支柱を立てて根が安定するまで固定

- 植え付け後1週間はしっかり水やり

オリーブは頭が重くなり倒れやすいため、根が活着して安定するまで支柱を付けると安心です。

もしくは、剪定をして軽くしてあげると安心です。

剪定方法

オリーブは生長が早く、放っておくと枝が込み合ってしまうため、毎年の剪定が欠かせません。

基本は「透かし剪定」で、風通しと日当たりを確保するのが目的です。

剪定時期

3月(寒さが和らいで新芽が動き出す前)に行います。

軽い整枝なら6月~7月にも可能です。

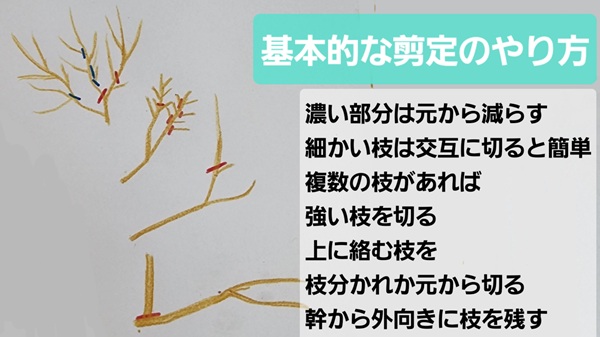

剪定の基本

- 枝の混み合う部分を間引く

- 下向きや内向きの枝を切る

- 樹形を崩す徒長枝(勢いの強い枝)を切り戻す

- 古い枝を整理して若い枝を残す

若い枝を残すのが大事です!

剪定でどこを切るか詳しく

オリーブの剪定では「切る位置」と「残す枝」を見極めることが大切です。

枝先を整える場合

枝先を軽く切ることで樹形がまとまり、風通しが良くなります。

切る位置は外芽の上で1〜2cm残して切ります。

これにより、枝が外に広がって自然な形になります。

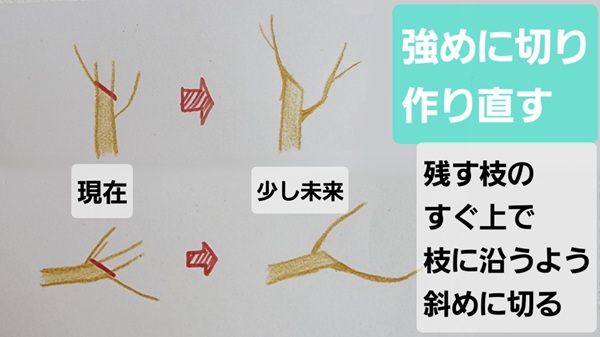

木を小さくしたい場合

樹高を抑えたい場合は、幹や太い枝の分岐点(枝分かれ)で切り戻すのが基本です。

一気に切ると木に負担がかかるため、数年に分けて少しずつ目的の大きさに整えます。

例えば、今年は枝の途中の新芽があるところで切って、次回はそれより下の新芽があるところで…と、繰り返して目的の大きさを目指してみてください。

実を多く収穫したい場合

実は前年枝(昨年伸びた枝)につくため、古い枝を切りすぎないよう注意。

混み合う部分を整理して光が入るように透かすことが収量アップにつながります。

この感覚は非常に難しいため、その木がどの程度の収穫量であったか・どのような実の付き方をしていたかを毎年観察する必要があります。

一番わかりやすいのは、実を収穫した枝を新しい枝が出ているところで切り戻してあげるのが簡単に感じると思います。

形を美しく保つコツ

- 自然樹形を生かすなら、主幹を中心に3~4本の枝を放射状に配置

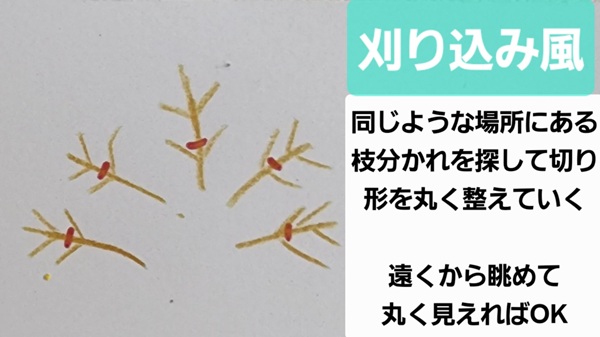

- 丸く見せたい場合は、枝先をそろえて丸く剪定

自然樹形

成長していくと太い枝があちこちに出てしまいます。

その場所で邪魔にならない方向へ枝を育てていき、主な太い枝を作って細い枝の剪定をしていくと自然樹形を目指していけます。

例えば、植えた場所の西側が敷地外だとすると、北・東・南の三方向へ1本ずつ主な枝を作り、主な枝から出る細かい枝から何本かを残して剪定すれば自然樹形にできます。

西側は伸ばしたくないから強く切りますが、西日が強い場合を想定して細かい枝を短く残しておくと日陰になり、幹を守ることができます。

丸く見せたい

丸く見せたい場合は、枝先を切らなくてはいけないため、その枝は実がならない可能性があります。

ですが、中の方の枝には花が咲き実がなる可能性もあります。

風通しのために中を少し透かなくてはいけませんが、実が大事な場合は多少枝を残し気味で具合を見てください。

害虫の付き具合も観察して対処しましょう。

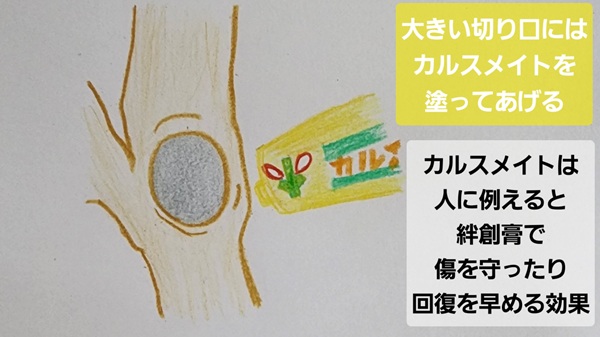

切り口と剪定後の注意点

切る時の切り口はガタガタにならないようきれいに切りましょう。

切り口がガタガタだと湿気を含みやすく腐りやすいです。

きれいにスパッと切るようにして、剪定後の太めの枝を切った切り口にはカルスメイトなどの癒合材(ゆごうざい)を塗ると安心です。

カルスメイトは、人間でいう絆創膏(ばんそうこう)のような役割があり、湿気やばい菌から傷口を守ってくれる効果があります。

まとめ

オリーブは剪定に強く、形を整えながら育てられるシンボルツリーです。

日当たりの良い場所を選び、風通しを確保することで病害虫の発生も減ります。

特に剪定では「外芽の上で切る」「前年枝を残す」を意識すると、美しい姿と豊かな実りを両立できます。

おしゃれで実用的な庭木として、ぜひ2本1セットで育ててみてください!

コメント